|

Restitution du tarot de Wirth

Il y a cinq ans, j'ai rencontré une collectionneuse

avec qui nous avons

correspondu sur divers sujets autours des tarots. Lorsque j'appris que

ma

nouvelle

amie disposait d'un exemplaire original du premier tarot

d'Oswald Wirth de 1889, je fus tout de suite enthousiasmé à l'idée d'en

réaliser une

restitution.

|

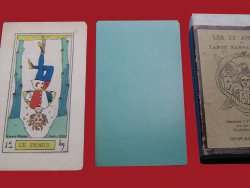

L'édition originale de 1889.

|

|

Études préliminaires

Mon amie pensait également qu'il serait intéressant de

pouvoir

redonner vie à un tel jeu et elle me fournit des images de son

exemplaire en très haute définition. Je fis des recherches de différents supports

(teintes de papiers, épaisseurs de cartons) ainsi que des essais de

couleurs au pinceau. J'envoyai le résultat de mes recherches à mon amie

qui put m'orienter dans cette démarche, confirmant la qualité de mes

essais, et critiquant les points qui pouvaient être améliorés. Cela

nous mena au final à une carte prototype assez satisfaisante pour

envisager d'aller plus loin.

|

|

Vers une meilleure

source

Pour une qualité de restitution optimale, il me

fallait

disposer d'images permettant de séparer le trait noir des autres

couleurs afin de contrôler les teintes, méthode déjà éprouvée pour

mes précédentes restitutions : Dans le

cas du tarot de Nicolas

Conver, j'avais

entièrement dessiné les images, dans celui de Nicolas

Rolichon,

le

document dont j'étais parti était déjà au trait. Mais avec les images

du tarot d'Oswald Wirth provenant de mon amie, il me fallait séparer

moi-même les

couleurs du trait. J'avais également envisagé de partir d'images au

trait (et sans colorisation), telles qu'on peut en trouver dans la

première

édition du Tarot

des Bohémiens de Papus ou dans ses traductions anglaises. Mais

à cause des rééditions

successives de

ces livres, le trait est trop grossier.

Je me suis alors procuré la première édition de 1889 de l'ouvrage de

Papus, les dessins présentaient malheureusement de

légères différences avec l'original de mon amie (traits manquants et

légères bavures). Je me résolus donc à utiliser les arcanes originaux

en haute qualité et à en retirer les

couleurs moi-même.

|

À gauche, l'image tirée de

l'ouvrage de Papus, certains traits manquent et d'autres bavent. À

droite celle obtenue à

partir des cartes originales.

Image en haute

qualité, à laquelle seront ultérieurement retirées les

couleurs (voir ci-dessus à droite)

|

|

Reconstituer le trait

Si j'avais cherché d'autres sources d'images exemptes de

couleurs, c'est que je savais que l'opération de séparation du

trait puis de nettoyage serait particulièrement longue. En

effet, pour conserver la nature même du trait original, réalisé par la

main de Oswald Wirth à la plume, il me fallait pour cela passer

par

quatre opérations :

1) Redresser

les images et les recadrer afin qu'elles tiennent

toutes dans un rectangle d'absolues mêmes dimensions, afin de garantir une

parfaite

homogénéité de l'ensemble des vingt-deux arcanes ;

Ce travail de longue haleine se trouva réparti durant quatre

années, qui me permirent d'obtenir le dessin final des

vingt-deux arcanes. 2) Retirer les couleurs (jusqu'à quinze sur certaines cartes) afin de ne révéler que les traits noirs ; 3) Supprimer les traces de couleurs restantes en grossisant l'image suffisamment pour un résultat absolument irréprochable ; 4) Ajouter quelques traits noirs là où il semblait que des effacements, indépendants de la volonté de l'auteur, s'étaient produits. |

Phases 2 à 4 : afin de

supprimer les tâches et d'ajouter des manques dus aux défauts

d'impression, des centaines de

retouches unitaires ont été appliquées (ci-dessus mises en évidence en

rouge)

Résultat final : un trait

propre,

dans lequel on retrouve les subtilités des pleins et déliés de la plume

d'Oswald Wirth.

|

|

La mise en couleurs

Bien que cette technique soit en train de

devenir obsolète à son époque, Oswald Wirth avait pris le parti de

mettre son tarot en couleur au pochoir. En effet, depuis le milieu

du xıxe

siècle, on imprimait déjà des jeux de cartes en chromolithographie. Il

n'est pas

impossible qu'Oswald Wirth ait fait le choix du pochoir

pour faire référence aux tarots populaires que l'on trouve dès

le xvııe

siècle. Il est aussi envisageable que ce soit pour conserver un

meilleur contrôle de la qualité des couleurs, et peut-être aussi

pour des raisons économiques : en mettant ses tarots en

couleurs

lui-même au fur et

à mesure des commandes. Pour respecter cette volonté,

j'ai réalisé les textures de pochoirs suivant les mêmes

techniques que

celles mises en œuvre pour mes précédentes réalisations artisanales. Quant à la

teinte originellement dorée appliquée sur certains éléments, elle a été

remplacée par une couleur qui évoque l'or : l'ocre jaune.

|

Mise en couleur

avec effets

de pochoir. Le doré (ici dans la couronne) est remplacé par de

l'ocre-jaune.. Le fond ivoire est teinté dans la masse du papier

|

|

Le livret d'accompagnement

Le tarot étant prêt, il me

fallait enfin envisager la rédaction du livret d'accompagnement. Je me

replongeais dans mes ouvrages d'Oswald

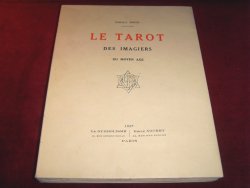

Wirth pour en extraire l'essentiel. Le Tarot des imagiers du

Moyen-âge fut le principal livre consulté, mais

d'autres, tels Stanislas

de Guaita, souvenirs de son secrétaire, les deux

biographies de 1975 qui lui sont consacrées, ainsi que d'autres

ouvrages taromantiques (Éliphas Lévi), et historiques (Thierry

Depaulis)

m'ont permis d'extraire un récit de ce tarot occultiste. Par

ailleurs, afin de proposer aux étudiants en taromancie de se mettre

le pied à l'étrier en matière de kabbale,

j'ai également synthétisé

en huit pages l'essentiel de l'alphabet hébreu et de l'Arbre de

Vie.

|

L'ouvrage de référence

par Oswald Wirth.

|

|

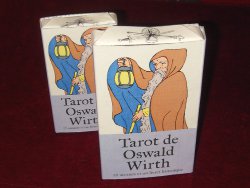

Édition

Durant tout ce processus de création, s'est

posé un certain nombre de questions concernant le format, le motif du

dos de cartes et le grammage. Il me semblait évident que pour l'édition

artisanale, le format devait être identique à l'original afin

de restituer un facsimilé le plus fidèle possible : cartes de

grandes

dimensions (80 mm × 140 mm), à dos en papier vert clair sans motif et à

coins arrondis. Ce format requerrant une plus grande surface de papier

et donc de travail de contrecollage, le prix final s'en est

sensiblement ressenti.

C'est pourquoi, j'ai aussi envisagé de réaliser une variante de format

standard (60 mm × 120 mm), à petites marges de

2 mm (permettant aux images d'être aussi fortes que sur la

grande

édition), à dos ivoire et motif bleu, et à coins

carrés. Ces deux éditions espèrent ainsi répondre à

l'attente des passionnés, collectionneurs, historiens et tarologues.

|

Deux

éditions artisanales sont disponibles : format standard et format grand (identique à

l'édition originale).

|