|

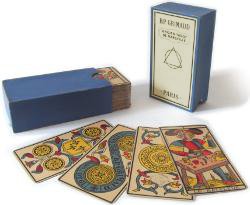

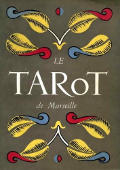

Les origines du tarot

de Paul Marteau

|

|

Les

postulants

Si nous recherchons dans la multitude de

tarots de type II

(ceux dont le graphisme s'approche suffisamment de celui de

Paul Marteau), nous en trouvons plus d'une dizaine.

Mais par le nom que Paul Marteau donne à son tarot, il y a

une référence directe à un ancien jeu provenant de Marseille.

Il ne nous

reste donc plus que,

(par ordre chronologique) ceux de Nicolas Conver (1760),

François Bourlion (1760), Joseph Feautrier (1762), François Tourcaty

(1745), Suzanne Bernardin (1839) et

éventuellement un tarot antérieur à tous ceux-là et dont nous ne

connaissons pas le lieu de

fabrication, celui

de François Chosson (1672). Paul Marteau, étant lui-même

collectionneur de jeux de cartes, il faisait très

certainement référence à un jeu qu'il possédait, ce

qui permettrait de supprimer de la liste le tarot de Chosson (source :

Catalogue de la donation Paul Marteau, Bibliothèque nationale, 1966).

Cela nous laisse encore trop de possibilité pour retrouver

l'origine de notre ancien tarot de Marseille.

Heureusement, quelques informations permettent d'associer le

tarot de Paul Marteau à l'un de ceux

pré-cités et donc de retrouver la plus ancienne référence de l'Ancien

tarot de

Marseille de Grimaud.

|

Suzanne

Bernardin Nicolas Conver

François Tourcaty François

Chosson

|

|

Le plus ancien modèle

En 1880, le tarot de Nicolas

Conver se voit encore imprimé au pochoir, mais avec une palette

réduites à cinq couleurs (rouge, jaune, bleu, rose et noir, le vert

étant obtenu par

superposition

du bleu et du jaune) au lieu de six pour les éditions précédents. Cette

édition jouera un rôle essentiel dans les choix qui mèneront Paul

Marteau à réaliser son tarot, puisque'il en reprendra très précisément

les teintes

en les appliquant

quasiment de la même manière. Par ailleurs, c'est à partir d'une autre

édition du tarot de Nicolas Conver (celle réalisée par la maison Camoin

en 1960) que Paul Marteau illustrera son

ouvrage Le

tarot de Marseille. Nous

pouvons donc

affirmer que le tarot Grimaud de Paul Marteau descend

bien de celui de Nicolas Conver, en tout cas, au moins de l'édition de

1880. Par ailleurs, Paul Marteau ayant possédé dans sa collection

un exemplaire du tarot de Nicolas Conver datant d'environ

1800, il semble qu'il ait aussi

fait référence aux toutes premières éditions de ce tarot. À ce stade,

le

mystère de l'origine du tarot de Grimaud semble avoir

été résolu. Mais celui

de Lequart se

situant chronologiquement entre le Conver

et le Marteau, ne joue t-il pas un rôle dans cette histoire ?

|

Nicolas Conver

Paul Marteau

1880 1930  Cette

édition du livre de Paul

Marteau

(1970) est illustré des images du tarot de Nicolas Conver de 1960 |

|

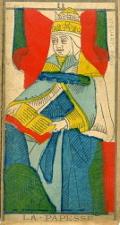

Lequart entre dans la danse

Édité plusieurs fois par la maison Lequart entre 1880

et 1890, ce jeu nommé

Tarot italien

reprend très précisément le dessin des anciens tarots cités

ci-dessus (1672 à 1839),

à trois

détails près : les images sont redessinées avec un trait légèrement

plus gras, les

six couleurs

au pochoir sont

entièrement revisitées, et à partir d'une certaine édition, la

Papesse et le Pape sont remplacés par Junon et

Jupiter, faisant ainsi de ce

jeu un tarot dit de

Besançon (Alors que les premières éditions Lequart

avaient bien le Pape et la Papesse, voir ci-contre). Le deux de deniers

est daté de 1748. Il ne s'agit pas

de la

date d'édition de ce jeu, mais de

celle de l'attestation d'un cartier parisien du xvıııe

siècle,

Arnoult, dont Lequart avait acquis

le fond

et utilisé le nom et la date, probablement pour donner un ton

d'ancienneté à son tarot tout récemment dessiné aux alentours de 1880.

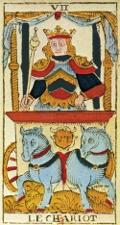

Contrairement

aux tarots du xvııe et

xvıııe

siècles, le Chariot ne mentionne pas les initiales du

graveur : le blason a

totalement

disparu. Autre détail amusant : l'ange du Monde est barbu. Pour en

revenir à notre enquête, il n'est pas aisé de dire quel

jeu a servi de modèle pour

le tarot italien de Lequart, car même si l'on est tenté de proposer

celui de Nicolas Conver, aucun indice ne nous permet d'affirmer quoi

que ce soit avec certitude et il pourrait bien s'agir de

n'importe

lequel des tarots du xvııe et

xvıııe

siècles, évoqués en début de cet article.

(Note : pour une interprétation du tarot de Besançon, lire cet article) |

Bateleur

Papesse

La Papesse est remplacée par

Junon

Il n'y a pas de signature sur

le Chariot

|

|

Changement de propriétaire

En 1891, Grimaud acquiert la maison Lequart et

poursuit l'édition du

tarot italien en effectuant deux modifications majeures. Bien que la

palette de couleurs soit inchangée (mis à part le bleu ciel

qui devient gris), ces dernières sont appliquées

légèrement différemment et présentent même des effets de tramages

(comparez ci-contre dans les rouges avec les images du Lequart, deux

images plus haut) ainsi que de subtiles retouches de

finition,

comme un léger rehaussement de rouge sur les lèvres de Junon. La deuxième

modification est la

signature du cartier : elle apparaît à nouveau sur le Chariot et l'on y

voit

dans une sorte de blason, les lettres VT. Il est

manifeste qu'il y a bien là une

référence au célèbre tarot de Nicolas Conver car les autres cités plus

haut

font tous mentions d'initiales différentes :

François Tourcaty

(FF), Suzanne Bernardin (sans initiale), François Chosson (GS),

etc. Par ailleurs, ce tarot conserve sur le deux de denier la

signature Arnoult 1748 et la barbe de l'ange du Monde. Ainsi, bien

que l'édition de Lequart du Tarot

italien ne semble pas

obligatoirement descendre de celui de Nicolas Conver, celle de Grimaud

en revendique une certaine paternité.

|

Grimaud maquille

Junon au rouge à lèvre

Grimaud fait réapparaître la

signature

du tarot de Nicolas Conver : VT |

|

…et la boucle est bouclée

À la tête de la maison Grimaud depuis 1920,

Paul Marteau remplace du catalogue de l'entreprise, le Tarot

italien par un

jeu qu'il nomme Ancien

tarot de Marseille. Il y apporte deux

changement significatifs : la Papesse

et le Pape

reprennent leur place

(au lieu de Junon

et Jupiter

des dernières éditions du Tarot

italien)

et les couleurs sont à nouveau modifiées.

Pourquoi ces deux changements ? Pour le premier, il est probable que

Paul Marteau, s'intéressant à l'ésotérisme et à l'histoire des jeux de

cartes,

ait voulu rendre les images telles qu'elles étaient au départ, c'est

à dire telles que celles du jeu de Nicolas Conver et des autres tarots

anciens. Quant au choix des

couleurs, deux explications sont à envisager. La première pourrait être

l'économie engendrée par la réduction des couleurs, cependant étant

donné que

nous passons de 6 à 5 couleurs, l'économie ne semble pas énorme

(d'autant que Grimaud possédait ses propres imprimantes). Un

autre facteur, certainement plus déterminant, est que ce tarot adopte

dorénavant les teintes de celui de Nicolas Conver dans son édition de

1880. Il

est donc possible que ce dernier ayant eu un certain succès,

Grimaud ait voulu le concurrencer par un produit similaire. Une autre

hypothèse serait que Paul Marteau, étant lui-même versé dans

l'ésotérisme, il ait préféré par « goût ésotérique », offrir à

ses clients un

tarot répondant à son idéal. Notons que, par rapport à

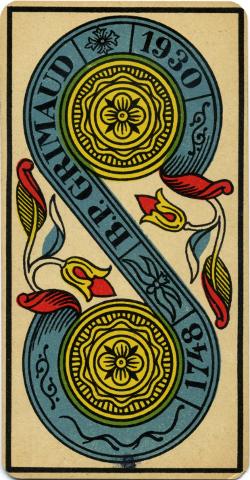

l'édition du tarot italien, le deux de denier remplace la

signature d'Arnoult par celle de Grimaud et ajoute la date 1930 (mais

conserve aussi celle de 1748, certainement pour faire valoir un ancien

savoir-faire).

En résumé, le tarot de Paul Marteau descend bien de celui de Lequart-Arnoult, car c'est très exactement le même dessin que l'on retrouve dans ces deux tarots (y compris pour le Pape et la Papesse de la première édition de 1880c). Par ailleurs, il descend également de celui de Nicolas Conver de 1880 puisqu'il en reprend les couleurs vives ainsi que le VT du chariot. Le tarot de Lequart-Arnoult, quant à lui, descend d'un ancien tarot, possiblement celui de Nicolas Conver. En conclusion, nous pouvons concilier les deux hypothèses initiales et affirmer ainsi que le tarot de Paul Marteau descend de celui de Lequart ET de celui de Nicolas Conver. |

Grimaud aux couleurs du Conver

de 1880

Les deux dates figurent sur le

deux de denier : celle d'Arnoult (1748) et de Grimaud

(1930)

|

|

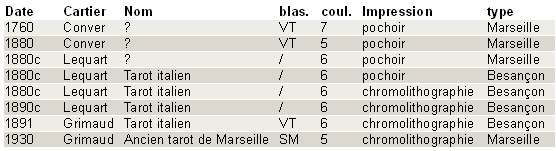

Comparaison synthétique

Voici un tableau comparatif des diverses éditions de

la lignée

Conver-Lequart-Marteau, avec la date, la signature figurant sur le

blason, le nombre de couleurs (noir compris), la technique

d'impression et le type de tarot.

|